来源:刑辩痴人刘平凡律师网 日期:2024/3/31 10:52:56 浏览:107

一、引言

一般情况下,与成年人相比,未成年人由于年龄、身心等方面的原因,使其在面对刑事程序时具有天然的“脆弱性”。这导致在相关制度的设定上需要考虑未成年人的特点。2012年修订的刑事诉讼法正是体现了这样的特点,其在“特别程序”篇中专门规定了“未成年人刑事案件诉讼程序”,强调未成年人与成年人在诉讼程序中的区别。就讯问而言,在第270条规定:“对于未成年人刑事案件,在讯问……的时候,应当通知未成年犯罪嫌疑人的法定代理人到场;无法通知、法定代理人不能到场的或者法定代理人是共犯的,也可以通知未成年犯罪嫌疑人的其他成年亲属、所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的代表到场……到场的法定代理人可以代为行使未成年犯罪嫌疑人的诉讼权利。”可以这样说,与之前相比,这样的规定对于避免未成年犯罪嫌疑人在讯问中权益受到不恰当地侵犯提供了极大的保护。

然而,不可忽视的是,在侦查人员讯问策略运用的情况下,如何能保证刑事诉讼法规定的这些权利落到实处成为显然的问题;此外,虽然法律规定在讯问的时候应当通知法定代理人等到场,但是法律却没有对讯问何时开始予以明确,这可能导致在法定代理人到场前的谈话变为“准讯问”。这些问题的存在都可能会影响未成年人合法权利的行使。另一方面,从社会整体利益来看,如何平衡未成年人权利的保护与打击犯罪同样重要,不能仅仅因为其为未成年人就给予不恰当的保护,而置社会利益于不顾。如何权衡两者之间的关系是需要慎重处理的一个问题。

类似的问题也困扰着美国的未成年人刑事司法。尽管根据法律规定对未成年人羁押后,“立即以未成年人理解的语言告知其法律权利”,并且“通知其父母、监护人关于未成年人的权利,以及被迫究罪行的性质,在带到治安法官之前拘留的时间不得超过合理的期限”。⑴然而,由于联邦层面并无统一、详细的规定,加上联邦最高法院在未成年人刑事司法问题上前后并不完全一致的认识,导致如果从法律文本上看,中国可能要优于美国。但是美国在这方面的实践同样对中国未成年人刑事司法制度的完善有借鉴意义。本文将以警察讯问为切入点,通过美国立法、司法对未成年犯罪嫌疑人权利的保护来分析美国在此问题的发展和问题,在此基础上提出对我们的参考意义。

二、联邦最高法院在讯问未成年人问题上的认识演进

在未成年人刑事司法制度建构方面,联邦最高法院一直扮演着极其重要的作用,在侦查机关是否充分保障未成年人犯罪嫌疑人宪法所赋予的正当程序保护问题上,联邦最高法院有最终解释权。然而,也正是由于联邦最高法院对此问题的认识随着时间、案件的情况而变化,导致了在不同判决中并不完全一致的认定。由于联邦最高法院在1966年的Miranda v.Arizona一案⑵中确立了犯罪嫌疑人所享有的沉默权等权利事先告知制度,这一判决虽然并非针对未成年人刑事司法,但是后续的实践发展表明,该判决还是对讯问未成年人制度产生了根本的影响。

(一)“全案情势”标准下的未成年人讯问规制

在米兰达案之前,警察的讯问是否违反宪法上的正当程序标准,美国联邦最高法院一般以供述是否违反自愿原则来评判。即“执法人员的行为是否足以压制犯罪嫌疑人反抗的意志,并导致获取的供述并非理性和自由意志的产物”。⑶然而,这样的标准不仅给普通刑事司法带来了困难,因为在讯问犯罪嫌疑人过程中各种讯问策略的使用是不可避免的结果,而对这些讯问策略,除了那些明显构成刑讯逼供、威胁、恐吓外,并无明确的非法与合法的区分,比如欺骗手法的运用⑷等。即便联邦最高法院在对讯问本质进行阐述时也承认,“警察对犯罪嫌疑人的任何讯问都具有强迫性成分在内,原因就在于这样的事实,即作为法律执行体系一份子的警察最终可能导致嫌疑人因为某一犯罪而被诉。”⑸也就是说,法官不会问如果没有讯问的话是否会有供述,因为如果没有讯问,犯罪嫌疑人不会自我供述。那么当这样的标准适用于未成年人时,联邦最高法院如何认定的呢?联邦最高法院曾经处理过两个案件:

在1948年的Haley v.Ohio一案中,15岁的黑人男孩在午夜时刻因为抢劫杀人而被捕,在并未告知其有权聘请律师的情况下,被警察连续审问,并在第二天供认犯罪。警察在告诉他的权利后,他签署了书面的供述。对于这些供述,最高法院认为,“当仅仅是一个孩子(被法律轻易摆布的人)在我们面前,在审查记录时必须要给予特别的关照。”⑹也就是说这些供述违反自愿原则。对于有论点主张已经告知其权利,最高法院反驳说,“那样是假定一个15岁的男孩,在没有律师帮助的情况下,能完全理解这个告知以及依据这些记录的事实他有选择的自由,我们不能纵容这样的假定。”⑺这样一来,联邦最高法院第一次承认,在讯问中要注意未成年人的特殊身份问题。⑻即在未成年人刑事审讯中,其需要比成年人更多的宪法保护。这样的认识在14年后的Gallegos v.Colorado一案中得到了继承。

在该案中,14岁的男孩在被警察逮捕后就供述了,并被单独监禁了5天,在这期间既没有讯问又没有被允许见律师、亲属和朋友,那时他签署了一份正式的供述。对此供述,联邦最高法院认为违反宪法权利,“在他不能与完全拥有认识和理解其供述后果的成年人相比,他在未能获得关于其权利的意见(从确保他权利的那些人那里)以及对其处境应采取的措施提供更慎重判断的帮助的情况下,是无从知道供述的后果的……成年人的意见会使他与讯问人相对时,少些不平等的地位(less unequal footing)。”在最高法院看来,如果没有这些成年人的保护防止这种不平等,“一个14岁的男孩是不能够知道,更不要说主张他所拥有的这些宪法权利的,如果允许这样的指控继续存在,实质上将把他当作没有这些宪法权利看待。”⑼

在这两个未成年人案件中,法院都一再强调了“年龄”在认定供述是否自愿时的特殊意义,这反过来意味着,在警察讯问未成年人时,理应给予比成年人更多的关照。然而,最高法院在这两个案件中,并没有明确回答,在警察讯问未成年犯罪嫌疑人时,究竟应该以什么标准作为对其的特殊关照。这样明确标准的缺乏,导致了在现实中,如果警察仍旧以针对成年人的讯问方法、策略来对待未成年人时,这种特殊关照可能会荡然无存。而这在社会关注度高、敏感性强、破案压力大的案件发生时,尤其突出。然而,当最高法院在米兰达案件中对警察讯问进行规制时,理应说这样的结果对未成年人应该更加有力,然而,现实情况却复杂得多。

(二)“米兰达警告”标准下的未成年人讯问规制

在米兰达一案中,联邦最高法院处理了如何认定犯罪嫌疑人供述自愿性的问题,并“创造性”地提出“米兰达警告”作为认定供述是否可接受的标准,即将供述是否自愿的认定改为设定前置程序,警察必须在完成这些“宣告”并得到犯罪嫌疑人放弃这些“警告”后才能正式开始讯问。与之前相比,这样做在通常情况下更容易判定供述是否违法。但是由于该案并未明确回答此“警告”是否同样适用于未成年人,直到一年之后的In re Gault一案中,最高法院认为:“反对自证其罪的宪法特权适用于未成年人的案件,我们注意到在小孩放弃特权方面特别的问题会产生……当供述的获取是在律师因法律上允许的原因不在场的情况下获得的话,必须采取最大的注意以确保供述是自愿的。”⑽由此,最高法院再一次强调了在讯问未成年人问题上,当其放弃“米兰达警告”时,要确保其后续供述的自愿性。

但是如果我们对比“米兰达警告”前后的实践做法,就会发现,其实“警告”在一定程度上影响了供述违反自愿性的发现,因为如果警察通过某种方式使未成年人放弃其“警告”的权利,那么后续要再次主张“警告”的权利更加困难,因为在1994年最高法院处理的Davis v.United States一案中,其认定,一旦被告人放弃了他的米兰达警告,后续主张聘请律师的权利必须表达得足够清晰,使得一个理性的警察在这样的情况下,理解为要求律师的主张。⑾而在2010年的Berghuis v.Thompkins一案中,最高法院主张这样的标准同样适用于主张保持沉默的权利。⑿这样的认定也对下级法院在面对未成年犯罪嫌疑人时产生了影响,比如加州在一起未成年人犯罪中,针对被告人在放弃“米兰达警告”之后多次要求与他的妈妈说话或者其他要求是否是在援引他的米兰达权利,根据Davis案确立的标准不能认定为主张其权利。⒀

尽管Gault一案中也强调了在未成年人讯问中对其放弃后自愿性的特别注意。但是并未直接回答是否以及如何对未成年人执行“米兰达警告”问题。这导致在1979年的Fare v.Michael C.一案产生了许多令人困惑的问题,也引发了后续适用上的难题。在该案中,犯罪嫌疑人在被告知“米兰达警告”后,由于处于缓刑期间,其要求立即会见缓刑监督官,⒁但遭拒绝。警察告知他可以会见律师,其放弃了权利,并供述了其涉嫌的谋杀犯罪。本案涉争的问题是其要求见缓刑官的要求是否是其援引宪法第五修正案的要求?对此,最高法院认为,要求见缓刑执行官有别于要求律师在场。律师与当事人间的特权并不保护未成年人与他的缓刑执行官的对话。⒂在确定Michael是否明知且理解地放弃了第五修正案权利时,最高法院使用了全案情势的检测方法,其认为,“全案情势的方法足以确定对未成年人讯问时是否存在放弃米兰达权利的行为。当问题涉及未成年人是否放弃其权利时,我们看不出有说服力的理由需要采用其他的方法,而不是成年人的方法。总体情况允许、要求对有关讯问的所有情况进行调查。包括评估未成年人的年龄、过往经历、教育、背景和智力,以及是否有能力理解对其所作出的米兰达警告、第五修正案权利的性质和放弃这些权利的后果。”⒃但是这一认定遭到了异议意见的反对,其认为,“无论何时,当未成年人要求有义务的成年人代表其利益时,米兰达警告要求这样的讯问中止。这样的要求在我看来,不仅构成试图获取建议,而且是援引保持沉默……完全字面的形式要求援引米兰达保护将使那些只知道要求他信赖的人到场的未成年人的权利被抛弃。”⒄

确实,如果从最高法院判决的字面意思理解似乎表明法院对其之前确立的对未成年犯罪嫌疑人特殊照顾的说辞视而不见,转而支持使用成年人的放弃标准。⒅但如果仔细分析本案与先前案件的区别,就会发现本案中被告的年龄是16岁,且对刑事司法程序有相当的认知,相反,前述Gault等案中,排除的是15岁或者更年轻的未成年犯罪嫌疑人的供述,而这样的“事实”区分,在有学者看来,也与心理学的相关研究相一致。该研究认为,15岁以下的未成年人缺乏能力行使米兰达警告,而16岁以上的未成年人在讯问中的表现几乎与成人一样。⒆

这样的分析意见在2011年最高法院处理的J.D.B.v.North Carolina一案中获得认可。在该案中法院需要解决的问题是:未成年犯罪嫌疑人处于“羁押”状态是否必须将嫌疑人的年龄纳入考虑。对此法院予以了肯定的回答,一方面,未成年人的年龄让我们得出关于行为和感知的常识性结论,比如警察讯问的内容可能让成年人无动于衷,但可能震慑一个未成年人;另一方面,年龄作为羁押状态分析的一部分,是警察知道或者客观显示的部分,并未要求警察考虑其“未知”的情况。⒇这种认定受到了许多学者的欢迎,被认为“标志着对未成年人特别保护的回归”。(21)

但是这种乐观分析并非完全没有问题,毕竟同样不能否定的是当下级法院仍以Michael C.一案中确立的“全案情势”标准审查讯问时未成年犯罪嫌疑人的放弃是否符合宪法要求时,留待解决的问题同样棘手。正是基于这些考量,在米兰达警告适用于未成年犯罪嫌疑人时,究竟以什么标准来规制警察的讯问成了一个悬而未决的问题。无论是学界还是实务界,对此都有并不完全相同的认识。这方面笔者将其归纳为三个方面,并有各自的理由同时也存在着相应的问题。

三、规制未成年犯罪嫌疑人讯问的路径选择

在对法院、各州立法处理未成年犯罪嫌疑人讯问方面的方法、制度进行分析之前,我们不可避免地需要回答一个基本的问题,即为什么在未成年犯罪嫌疑人讯问的规制问题上,要区别于成年人?答案似乎不言而喻,正如前述J.D.B.一案中最高法院对其判决的所基于的一个假设:作为孩子,他比成年人更脆弱,或更容易受外界的压力。(22)如此认为不仅是一种假说,而且获得了一定的科学依据。研究未成年犯罪嫌疑人行使其宪法权利能力的著名专家ThomasGrisso发现:14岁以下的未成年犯罪嫌疑人没有能力理解放弃的性质;对于年龄介于15到16岁之间,且IQ低于80的,同样没有能力放弃。对于该年龄段且IQ高于80的,缺乏必要的能力放弃,但是作为一个群体,有一定程度的理解。(23)类似的研究结论也在其他研究中被认可,比如有研究认为,“全案情势”的标准对具有精神发育迟滞的人不起作用,因为没有能力的影响如此之大以至于精神发育迟滞超过了其他因素。(24)甚至有研究表明,在对米兰达的理解上,儿童和未成年人可能会将“权利”(right)理解为“正确”,但他们缺乏足够的语言发展而意识到“权利”也是一种“应得的权利”(entitlement)。(25)如果认同这些研究结果,那么必然的结果就是在未成年犯罪嫌疑人米兰达警告的行使与放弃方面,应该区别于成年人,而这也是最高法院在J.D.B.一案中的主要理由之一。

但是这些研究结论并未获得一致的认可,权威的警察讯问研究专家就曾主张使用同样的讯问手段、策略于成年人和未成年人。(26)之所以这样认识是基于这样的假设:警察并不想从无罪的人那里得到供述,而绝大部分无罪的人也不会有意作出自证其罪的供述。(27)也正是在此基础上,他们认为,在考虑各方利益平衡的基础上,不应给予未成年人更多的保护。而且这种区分没有解决的另外一个问题是,如果允许按照年龄予以划分,那么这样的年龄划分是否应当绝对?此外,如果可以以年龄进行划分,其他标准是否同样有合理性的因素,比如性别、出身等不一而足。如果我们全面权衡犯罪嫌疑人权益保护与社会整体利益的维持,那么就会发现,即便未成年犯罪嫌疑人应该属于应予以特别保护的群体,对其的保护也不能超出宪法赋予的范围。

针对讯问未成年犯罪嫌疑人的规制,理论和实务界提出了一些应对之策,笔者总结了以下三个方面:

(一)“全案情势”标准与“本身违法”标准

在米兰达案之前以及在Michael C.案中,最高法院通过全案情况的考量来确立供述或其米兰达权利的放弃是否合法。即便是主张对未成年犯罪嫌疑人予以特别关照的Haley一案中,最高法院也认定,“年龄、审讯时间、持续的实际、警察对他权利的态度结合起来使我们相信,供述的获取是逼迫的结果。”(28)在协同意见中,法兰克福特(Frankfurter)大法官也认为,“如果州遵守宪法第十四修正案,通过正常的刑事程序起诉一个15岁的少年后,我不能说这样的年纪永远不能对行为作出自由选择。”(29)如此明确的论述在后续的Michael C.案中获得了支持。这样一来导致的结果就是,一般的规则是未成年人有能力作出自愿的供述,即使是死刑罪犯、在没有律师或其它有义务的成年人在场或同意的情况下。供述可采纳不单独取决于他的年龄,而是一系列情况的综合,以“全案情势”来确定供述是否应被推翻。

然而,这一方法也受到了猛烈的评判,最主要的问题就表现在两个方面,一方面是该标准导致未成年犯罪嫌疑人与成年人相同对待,从而导致对未成年人的不公;另一方面,这样的标准将永远取决于法官根据个案情况予以审视,这就导致在实践中缺乏统一的标准而最后产生不一致适用的结果。在这种情况下,就有人提出了采取“本身违法”标准进行处理,即在未成年犯罪嫌疑人接受警察的讯问之前,要求合适成年人在场/提供咨询,在此情况下,除非执法人员满足某些程序性要求,否则放弃自动无效。

这一标准与“全案情势”标准相比,最大的优势在于其明确性,然而,其优点也是其最大的缺点。因为单纯以年龄作为犯罪嫌疑人能否恰当地放弃米兰达权利将很容易导致规则的滥用,最终引发由于年龄原因免于刑事制裁的结果。这一担忧也得到了司法实践的认可,至少“Michael C.代表最高法院含蓄地否认了本身违法规则”。(30)加州最高法院在一起未成年人谋杀案中的认定堪称这方面的典型表述,“我们不能接受某些评论人士的意见,即每个未成年人在法律上无能力放弃其宪法上的沉默权和律师权,除非得到未成年人权利的律师、父母或监护人的同意。这样的成年人同意当然是期望的,而且在可行的情况下应当这样做,但是正如我们将要解释的,未成年人是否明知地和理解地放弃这样权利是一个事实问题,官方仅仅未能寻求额外的成年人同意不能被认定为在特定案件中,重要性要超过有证据支持的放弃是实际上这样作出的认定。”

加州最高法院的认定也得到了其他州实践的支持,在美国的部分州,比如佐治亚州、宾夕法尼亚州、路易斯安那州等一开始采取“全案情势”标准衡量未成年犯罪嫌疑人的供述是否违反其权利,在此之后通过司法判例创设了本身违法规则,但是在此之后又被废止了,因为几乎都是担心这些规则“可能因程序上的技术性使有罪的犯人逃脱惩罚”、增加额外的负担且引发什么是“有利害关系的成年人”这一法律问题。(31)然而,也有州给予未成年犯罪嫌疑人提供了“超米兰达权利”,比如阿拉巴马州,其规定在讯问未成年人之前必须告知:有权聘请律师;如果未成年人请得起,未成年人的父母/监护人也未提供,政府应给他提供一个;未成年人不需要说任何事,他说的任何事可用来指证他;如果未成年人的律师、父母、监护人不在场,未成年人有权与其交谈,如果需要,应给未成年人提供必要的手段。(32)

尽管有学者认为,本身违法规则排除了供述是否可接受的不确定性,因而节约了司法资源,(33)但是即便利害关系人在场能否真的起到对未成年人权益的保护是一个有疑问的问题。有学者就认为,“仅仅父母在场并无充分作用,而且认为父母在场反而加重内在强迫……警察的训练叫家长没有用。”(34)这方面佛罗里达地区上诉法院曾经处理的一个案件就是例子。在该案中,由于15岁的被告人被指控参与抢劫、谋杀,他的妈妈在其被捕时在场。并要求被告人“说出真相”,否则“会揍他”。虽然法院在认定这些供述是否合法时认为,“小孩成为合格公民的道德培养必然包括家长告知小孩做人要诚实。当时他妈妈跟他说那些时关注的是道德规矩是否得到了遵守,这应该值得表扬,并不存在强迫之类的含义。”(35)尽管笔者认同这些判断,但是这从另一方面表明,孩子的负面可能由于对未成年犯罪嫌疑人权利的无知导致未成年人权益受损。而如果一直强调律师在场,那么通常会让小孩不说话,而损坏警察获取口供的能力。

由此,无论是“全案情势”标准,还是“本身违法”标准,由于未能兼顾各方所应考虑的因素而导致其在适用中要么过于灵活而缺乏明确的指导,要么过于僵化导致除未成年犯罪嫌疑人之外的其他各方利益的平衡。这使我们反思,是否有其他的路径可以避免或解决这方面的问题。有人从警察讯问规制本身着手,试图解决这方面的问题。

(二)对警察讯问手段本身的规制

前述“全案情势”标准和“本身违法”标准都是着眼于从未成年犯罪嫌疑人的特征和行为角度出发试图解决这一方面的问题。但是上面的分析表明,如果不修改上述标准,很难达到对未成年人权益特殊保护这样的初始目的。那么着眼于警察的讯问行为是否会改变这种缺陷?因为对警察行为的规制所引发的后果将是其必须对未成年犯罪嫌疑人的特殊情况在讯问时纳入考虑,如此一来,从源头上对此问题进行规制。从其目的上来看,这种方法的效果要比事后认定未成年犯罪嫌疑人的供述是否合法要更加便捷和有效。这也是规制警察讯问的根本原因所在。然而,如果我们对讯问的本质有清晰认识的话,我们就会发现这样的愿望是美好的,但是实现的难度比上述标准还要难。在笔者有限的阅读中,下面一段对讯问性质的总结可谓经典:“依照任何论著的标准,一个刑事供述从来不能真的被称之为‘自愿的’,除了极少数例外。供述是某个嫌疑人被受过名副其实的欺骗艺术训练的侦查人员强迫、诱导和操纵出来的,这就是讯问的实质。那些相信警察与罪犯坦诚交谈(没有任何背信行为)将解决犯罪是有些过于天真了。如果从道德的立场上来看,讯问是无耻的,然而这就是其实质。剥夺讯问和对质嫌疑人以及证人的能力,侦查人员将只剩下实物证据,而这在许多案件中是出奇的少。侦查人员如果没有机会去操纵嫌疑人头脑的话,许多坏人将会逍遥法外。”(36)

无论如何,未成年犯罪嫌疑人接受警察的讯问同样不会偏离上述讯问的性质。尽管联邦最高法院在米兰达一案中确立了新的供述认定标准导致警察讯问的手段有所收敛,不再使用身体强制型的讯问方法,比如刑讯逼供、胁迫等,但是米兰达权利并未能完全阻止“心里强制型”的审讯方法,比如欺骗、某种许诺轻判等。(37)而这种方式并非为实践完全禁止,学者的实证研究指出,警察讯问中广泛存在着许诺轻判的行为,而且是明确表示交换的许诺,但是“在得到提供的交易后,放弃了可能提出的供述可接受性问题”;(38)此外,讯问人员倾向于使用“诱导性问题”使得嫌疑人在设定的答案中回答,或者在问话时选择性强化、重复和否定的反馈,使未成年犯罪嫌疑人的回答符合警察的预期。(39)下面司法实践的处理更进一步彰显了对此问题认定时的困难。

在加州法院处理的一起未成年谋杀案中,警察在讯问时通过提及其父亲死于监狱而使其害怕监禁,同时不停地提及犯罪嫌疑人的宗教信仰来迫使他招供,对此,法院认为,“当警察向嫌疑人指出的好处仅仅源于自然而然的真实和可信任的行为做法时,后续的供述不该被认为是不自愿的状态下做出的供述。”(40)对于警察言词中可能存在的许诺轻判行为,法院同样认为,“已经确定的是,告诫要说出真相并不等同于强迫,认为最好告诉真相也不构成许诺轻判(promises of leniency)。”(41)

在佐治亚州法院处理的另一起未成年人案件中,被告人认为其供述是不自愿的,因为这是被警察说“在结束后会送其(嫌疑人)回来”的好处引诱情况下供出的。尽管州法规定,当供述是被另一个给予极小好处期望(hope of benefit)的引诱而作出时,将不被彩信,但法律同时对“好处”予以了限定,即“供述在附加好处(collateral benefit)许诺的情况下作出的话,将不被排除。”也就是说一份供述被排除必须其许诺与嫌疑人面临的指控或判刑相关,如果“许诺将嫌疑人从不吸烟监狱转到吸烟监狱,这样他可以吸烟是‘附加好处’,该附加好处不是导致供述不可采信的充分好处期望”。(42)纽约州法院对此也认为,“直接的或暗示的帮助许诺并非本身就是强迫的。”(43)

对这些“心里强制型”讯问方法规制效力的限制,同样导致了对主张从讯问本身予以规范的可行性和有效性。毕竟与千变万化的讯问手段相比,目前有效规制的方法还有限,同时,如果我们考虑到警察发展出这些讯问手段的目的,就会发现在某种程度上具有必然性,因此,希望在未成年犯罪嫌疑人权利保护与社会利益维护之间达到某种平衡的话,将不可避免地需要考虑其他的方面。

(三)最终的手段:全程录音录像

警察讯问由于其保密性一直不为外人所知。这使得当儿童被怀疑为犯罪嫌疑人时,我们很难也很少知道他是如何被讯问的。(44)这不仅导致很难对此讯问手段的规制,而且导致在使用这些讯问手段、策略获取的供述很难被发现真正的问题所在。那么我们就需要反思,如果能对警察讯问的全程进行录音录像(尤其是录像),是不是就可以避免上述存在的问题?将这些讯问的过程置于摄像头的情况下,我们可以很容易复原这些最有争议性的过程,不仅有助于维护未成年犯罪嫌疑人权益,而且有助于规范警察的讯问手段和策略,同时对警察而言,也是保持其形象的有益之举。尽管警察讯问由于其工作性质需要一定的保密性,但是对其录音录像并不因此损害其工作的效率,反而是确保供述自愿性的一剂良方。

正是基于这些考虑,美国的部分州已经朝此方向努力。比如阿肯色州立法规定了确定青年人供述自愿与否的考虑因素,比如青年人的成熟程度、供述是否录音(像)等。蒙大拿州、俄勒冈州同样也要求对未成年人某类犯罪,比如重罪,进行电子录音(像)。(45)然而学者间对此做法并未完全获得一致认同,虽然有学者认为规范警察讯问手段的方法之一就是录音录像,(46)但是也有学者认为,“需要录音录像使得原本纯粹的本身违法规则需要借助外力来检测,而且导致法官回到总体情况的检测当中去。”(47)然而,在笔者看来,使用本身违法规则不仅不符合现实,而且可能会导致其他严重的社会后果,这也是有些州为什么在确立本身违法规则后放弃的原因之一。即便要求全程录音录像,但是还是有其他问题存在,比如对于非正式讯问场所缺乏录音录像手段时怎么办?比如警察在将犯罪嫌疑人带到讯问室的路程中。对这些问题最好的回答就是禁止警察讯问犯罪嫌疑人。否则如果警察有意避开“镜头下的审讯”,那么必然会对录音录像规则的效果产生影响。

不可否认,录音录像确实还可能存在其他方面的种种问题,但是与单纯规制讯问手段无效、审查供述是否自愿标准难以确立相比,这在笔者看来是一种“双赢”的结果。如果能够推广,至少与目前讯问规制方法相比,要有效得多。当然,在实践中如何具体操作则是另外一回事。

四、结论

美国未成年人刑事司法制度所走过的坎坷历程至少表明,对于相互冲突的利益存在的情况下,发展出行之有效的规制方法并非易事。但是科技的发展对于曾经的难题带来了解决的可能,那就是尽可能存在对讯问过程的“复制”,这不仅是为了保护未成年人,也有助于维护警察的声誉,同时促进警察讯问手段的变革以适应新的要求。这些发展过程其实对中国的未成年人刑事司法同样有借鉴意义,虽然刑事诉讼法规定对于未成年人的讯问,必须要有法定代理人或者合适成年人的在场,而且这些制度的存在确定在一定程度上维护了未成年犯罪嫌疑人的利益。但是对此制度的这方面实证研究还较为欠缺,而美国的实践也表明,仅仅依靠此制度可能最终的作用有限。

如果我们考虑到刑事诉讼法并未在讯问手段、策略的运用上对成年人与未成年人予以区分,这使得当警察运用这些具有隐蔽性的手段时,可能仍旧无法有效、便捷地区分合法与非法,导致最终结果的不确定性。在这方面,到是可以参考我国法律对职务犯罪讯问同步录音录像的要求,(48)在未成年犯罪嫌疑人的讯问中同样要求全程同步录音录像,这不仅有助于起到保护未成年人的作用,而且有助于警察讯问能力向专业化、规范化方向发展。

作者: 董开星(华东政法大学博士研究生,上海市长宁区人民检察院助理检察员)

来源:《预防青少年犯罪》2014年第2期

台湾A公司,2003年在深圳注册,长期生产电子元器件,各类生

L为H公司的总经理及实际经营者。H公司为Z公司的合作公司,从

程先华律师近年来接手许多合同诈骗罪类案件,而诈骗名目有民族资

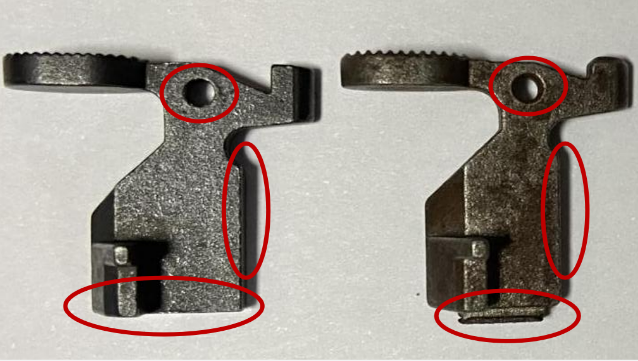

近年来,互联网销售的便利,仿真枪在我国市场上流通越发增多。伴

伙年轻人包厢唱歌因口角而发生打斗,后陆续去医院处理伤口。不料