来源:刑辩痴人刘平凡律师网 日期:2025/3/11 14:07:16 浏览:49

贷款犯罪的认定与辩护

——以骗取贷款罪和贷款诈骗罪为切入

贷款类犯罪,主要包括骗取贷款罪、贷款诈骗罪、违法发放贷款罪以及高利转贷罪。因为时间关系,今天主要从骗取贷款罪和贷款诈骗罪的角度进行主题分享,谈一谈贷款犯罪的辩护过程中两个值得我们关注的问题。一个是关于骗取贷款罪中重大“损失”的认定与辩护,另一个是贷款犯罪中“两头骗”问题。

贷款类犯罪的成立都有着关于“数额”的认定,其中骗取贷款罪要求的是造成重大损失,而重大“损失”的认定,有两个问题值得我们关注,同时也存在不小的争议。

(一)是否将主张担保责任等合理措施作为认定重大损失的前置程序?

是否需要经过合理手段比如主张担保责任才能认定刑法骗取贷款罪中的重大损失?对此,法律界存有争议。第一种认定重大损失的观点认为,应当以行为人即时造成银行贷款资金的损失认定为损失数额,主张担保只是因为行为人的骗保行为导致银行已经遭受损失的事后补偿,不应将主张担保等途径作为认定损失的前置程序。第二种认定重大损失的观点认为,应当在银行经过合理催收以及主张担保责任等合理程序之后,仍然无法收回的贷款资金才能认定为损失。

但从辩护的角度来说,第二种认定标准具有合理性。即应当将银行等金融机构在经过合理催收手段之后仍然无法收回的贷款认定为刑法意义上的重大损失。也就是说,该贷款在未来的偿还可能性要达到极低的程度,或者行为人、担保人直接明确拒绝偿还,才能认定为银行遭受损失。因为骗取贷款罪注重保护银行信贷资金的安全,如果借款人在逾期一定时间段内以其他形式能够偿还银行贷款,则很难认为银行的信贷资金遭受了重大损失。在司法实务中,就有判例支持这一观点。比如,借款人以造假的材料申请贷款,但是具有真实足额的担保,银行等金融机构完全可通过担保财物的执行实现债权,刑法的介入并无必要。

此外,2007年中国银监会印发的《贷款风险分类指引》第五条规定,贷款风险一般分为五类,即正常,关注,次级,可疑,损失。后三类统称为不良贷款。在刑事司法实践中,辩护人需要注意的是,将商业银行等金融机构出具的“已经形成的不良贷款”结论径直认定为“造成重大损失”的做法是欠妥当的,并非只要出现了不良贷款,就可以认定为刑法意义上的重大损失。银行贷款分类跟刑事诉讼的损失认定规则有差异。刑事案件除了考虑银行的商业运作之外,还要综合考虑偿还意愿、有无担保等情况。因此不宜把形成不良贷款的数额与金融机构遭受重大损失的数额简单等同。作为辩护人,应当需要把握关键之处,即银行是否已经经过了合理的措施仍然无法收回贷款。

张贤达律师

(二)重大“损失”的范围是否包括利息?

关于第二个问题,损失范围是否包括利息?也存在应当包含和不应包含的认定标准。虽然中国银监会印发的《贷款风险分类指引》中认定的不良贷款中包括利息的无法收回,但是从刑事案件的辩护角度来说,不应将银行信贷资金的利息也计入损失范围内。主要理由如下:其一,在刑法其他犯罪比如集资犯罪、贷款诈骗罪等领域中,认定损失都只计算本金,将骗取贷款罪中贷款的利息计算在损失数额内,会造成刑法体系的不协调。其二,司法实践中亦有判例佐证。在任霍小、王虹波等骗取贷款、票据承兑、金融票证罪刑事一审刑事判决书【(2021)陕0830刑初38号】中,法院认为,直接经济损失必须是对于信贷资金实际已经发生的损失,且损失的数额仅限于信贷资金的本金。所以辩护人需要仔细计算损失的数额,区分本金和利息。

二、关于贷款犯罪中“两头骗”的认定和辩护

所谓贷款犯罪中的“两头骗”,也即双重欺诈,是指行为人先对担保人实施欺骗行为并为自己贷款提供担保,担保是真实足额的,然后再欺骗银行获取贷款的行为。在司法实践中,对于此类行为的定性和处罚存在较大的争议,同时还需区分行为人是否具有非法占有目的。非法占有目的的判断,主要取决于行为人的还款能力与款项的实际用途两点。

(一)行为人具有贷款诈骗的故意,即具有非法占有银行信贷资金的目的

这种情况下主要存在两种认定路径,并且两种逻辑都存在相应的司法判例。一种认定路径认为,欺骗担保的行为其目的是为了获取银行贷款,这属于刑法理论上的手段(合同诈骗罪)与目的(贷款诈骗罪)的牵连关系,构成牵连犯。牵连犯的处罚原则一般是从一重罪处罚,应按贷款诈骗罪定罪处罚。

另一种认定路径认为,从实质受害人的角度来说,行为人无法构成贷款诈骗罪,仅构成对担保人的合同诈骗罪或者诈骗罪。因为在设立担保时,银行等金融机构就已经取得与贷款相当的债权或财物价值,银行不可能遭受重大损失,银行并不是受害人。

从辩护的角度来讲,第二种认定路径具有合理性,这其实又回归到刚才讲到的第一点问题,即从受害人的角度出发,银行的信贷资金是否遭受损失。如果行为人从一开始就是计划让担保人向银行偿还贷款,而自己不会偿还,银行一旦发现自己发放的贷款无法收回,势必会以“先民后刑”的方式向担保人主张承担担保责任,担保人也履行了责任。那么,在整个事件中,银行没有遭受损失,就不应再定行为人贷款诈骗罪,虽然刑法没有规定贷款诈骗罪也要求银行遭受重大损失,但是根据法理以及诈骗犯罪的构造,所有诈骗类案件,都要求被诈骗对象遭受财产损失。而实际遭受损失的是担保人,因此行为人仅对担保人构成合同诈骗罪。

(二)行为人欺骗担保又骗取银行贷款,但不具有非法占有目的

这种情况下,也存在两种认定的观点,一种观点认为行为人符合骗取贷款罪的构成要件,应构成骗取贷款罪。另一种观点认为行为人无罪,应当以民事途径解决纠纷。

从辩护的角度来说,这里仍然要看谁遭受了实际损失。所以从这一角度入手,第二种认定路径具有合理性,行为人应当无罪。因为银行在发放贷款时,就设有足额、相当的担保,所以银行并非实际损失者,所以不应以骗取贷款罪处罚。如果行为人不具有非法占有目的,那么行为人也不具有非法占有担保财产的目的,行为人自当也不构成合同诈骗罪,至多可以认为是民事欺诈,以民事途径解决行为人与担保人之间的纠纷即可。

综上两个大的问题,归根结底都涉及到需要判断银行等金融机构是否遭受了损失。商业银行发放贷款,一般都会要求提供担保,在担保设立时,如果担保是足额真实的担保,银行就不会遭受损失。在贷款类犯罪中,还涉及到许多其他的刑民交叉的问题,比如欺骗之后的贷款合同、担保合同的效力问题,以及对刑事认定的影响;再比如第三方是提供保证的,又该如何认定,这些值得我们去关注。

(本文系根据张贤达律师在第五届瀛和刑辩论坛暨金融刑事风险防控与化解论坛上的发言整理)

内容来源 | 际唐律师事务所、张贤达律师团队

本期编辑 | 际唐品宣 新媒体部版权声明 | 本文属于原创文章,转载需注明作者姓名及出处!

关于我们

际唐律所秉承“明法析理,厚德载道”的宗旨,坚持“勤若牛、信若山、谦若水、势若雷”的核心精神,竭诚为您提供优质全面的法律服务。

关注我们

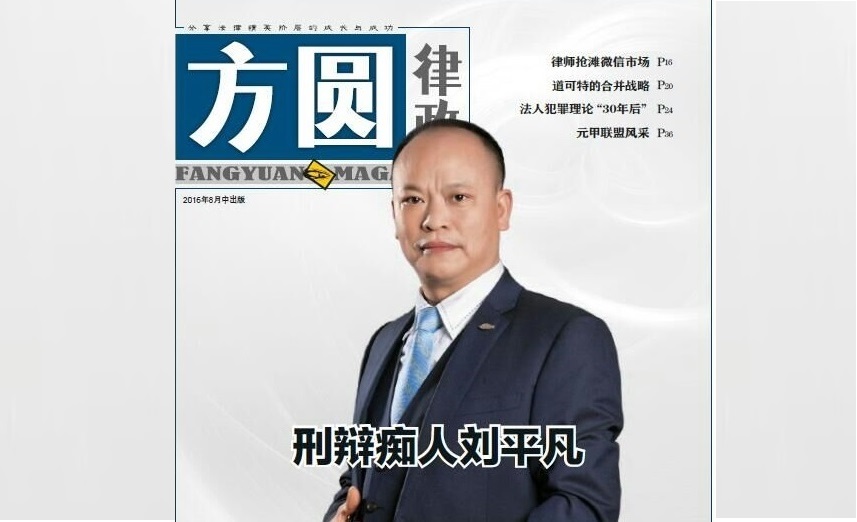

2016年8月《方圆律政》杂志专访了牛律师机构创始人刘平凡主

2023年12月29日,深圳市律师协会成立35周年庆

当前我国犯罪治理早已迈入轻罪时代,在犯罪治理过程中,不能延续

2016年11月6日,中国政法大学樊崇义教授、北京大学陈兴良

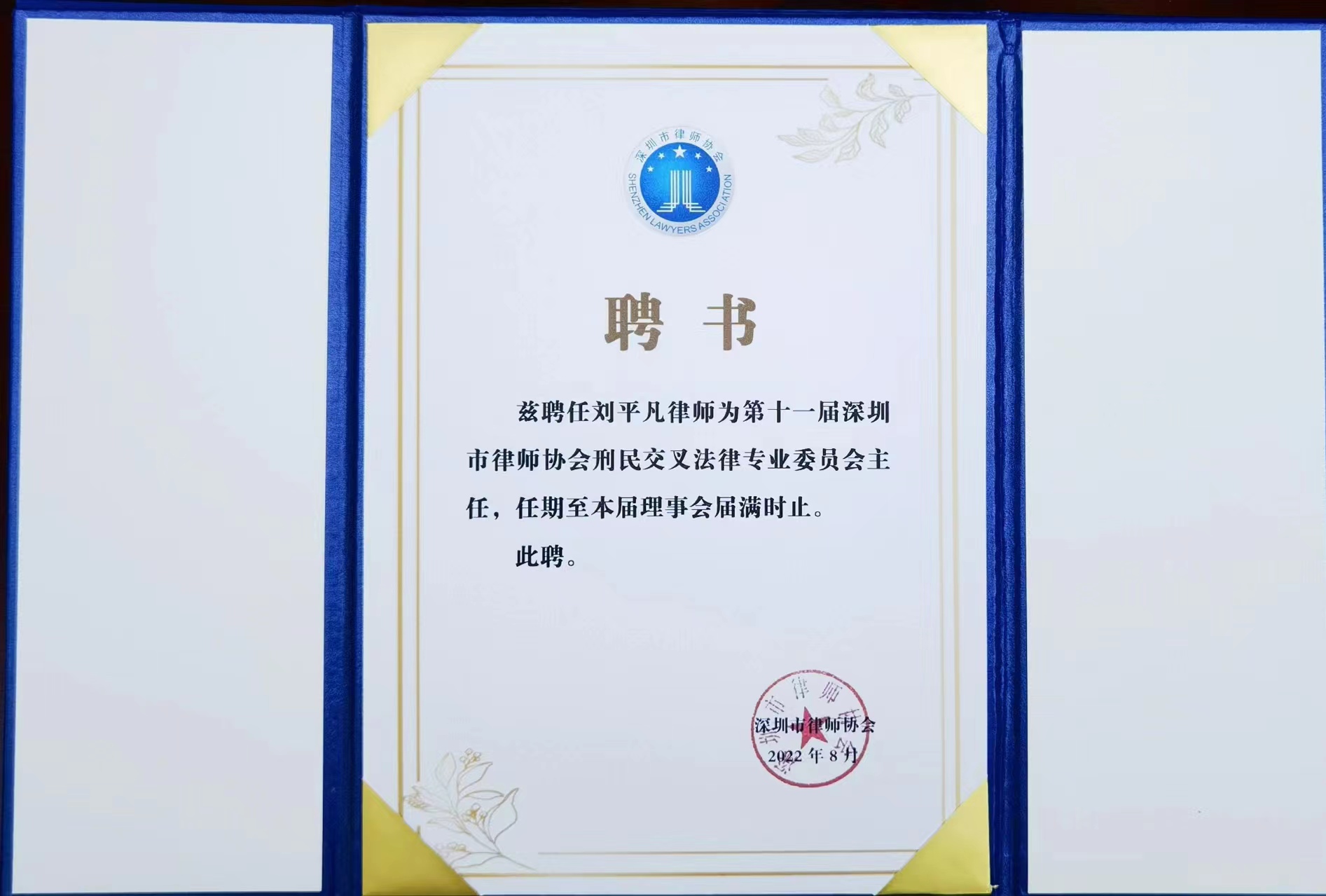

刘平凡律师于2022年4月21日当选广东省律师协会刑民交叉法